News – Veranstaltungen – Calls

| 02. Mai 2024 18:30 Simon Wiesenthal LectureEdyta Gawron: Never Too Late to Remember, Never Too Late for Justice! Holocaust Research and Commemoration in Contemporary PolandIn 1994, Simon Wiesenthal received a doctorate honoris causa from the Jagiellonian University in Krakow for his lifelong quest for justice – half a century after he had been, for a short time, prisoner of the local Nazi Concentration Camp (KL) Plaszow. The 1990s were the decade when t...Weiterlesen... |

| 07. Mai 2024 00:00 - 04. Juni 2024 00:00 WorkshopDealing with Antisemitism in the Past and Present. Scientific Organisations and the State of Research in AustriaThis series of talks, presented by antisemitism experts from different organisations that research antisemitism using a variety of academic approaches, aims to provide a snapshot of historical evolutions, current events, prevalent perceptions and declared (and undeclared) attitudes. I...Weiterlesen... |

| 14. Mai 2024 08:45 - 16. Mai 2024 16:30 TagungQuantifying the Holocaust. Classifying, Counting, Modeling: What Contribution to Holocaust History? About the conference: https://quantiholocaust.sciencesconf.org/ Programme timed on the basis of 15-minute presentations + 15-minute discussions; short breaks and lunches Day 1 Tuesday, 14 May 2024Centre Malher (9 rue Malher 75004 Paris/amphi Dupuis) From 8.45 am: Welcome9.30 am...Weiterlesen... |

| 24. Mai 2024 18:00 InterventionLange Nacht der Forschung 20242024 öffnet das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) in der Langen Nacht der Forschung wieder seine Tore und lädt Interessierte in seine Räumlichkeiten am Rabensteig 3 ein. Im Rahmen von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Präsentationen bieten VWI-Team und Gäste Einb...Weiterlesen... |

| 04. Juni 2024 13:00 VWI invites/goes to...Workshop: Social History of the Shoah. Everyday Life, Space and Time VWI invites the Department of Contemporary History, University of Vienna 13:00Hannah Riedler (VWI Junior Fellow)Between Deportation, Forced Labour and Germanisation. The Umwandererzentralstelle in Occupied Poland 1939–1941Commented by Kerstin von Lingen 13:40...Weiterlesen... |

| 13. Juni 2024 18:30 Simon Wiesenthal LectureJack Fairweather: The Trials of Fritz Bauer. How Life as a Gay Jewish Socialist under the Nazis Shaped His Quest for JusticeFritz Bauer’s daring mission to bring Adolf Eichmann and the perpetrators of Auschwitz to justice forced Germany and the world to pay attention to the crimes of the Holocaust. Bauer’s moral courage in speaking out in a society that had not yet come to terms with its past, which he him...Weiterlesen... |

Schließtage der VWI-Bibliothek – Closing days of the VWI Library

Die Bibliothek ist in der Woche von 29. Apri bis 3. Mai 2024 geschlossen.

The library will be closed during the week of 29 April to 3 May 2024.

Gender Equality Plan (GEP) 2023–2026 für das VWI

Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) widmet sich der Erforschung und Dokumentation von Antisemitismus, Rassismus und Holocaust. In seiner Vermittlungstätigkeit fördert es Sensibilisierung und Verständnis für die Würde des Menschen, stärkt Verantwortungsbereitschaft für gesellschaftliches Gemeinwesen ebenso wie persönliche Zivilcourage. Das VWI ist bestrebt, Gleichstellung der Geschlechter und Wertschätzung für Diversität in seiner Organisationsstruktur, seiner wissenschaftlichen und programmatischen Arbeit sowie in seiner Repräsentation und Außenkommunikation abzubilden.

Wertschätzung für Diversität wird in der Gesamtorganisation im achtsamen und respektvollen Umgang miteinander wirksam. Sie drückt sich auch im Bestreben aus, Vielfalt in die Personalstruktur und in der Auswahl der Fellows zu integrieren. Schließlich hilft sie in Forschung, Lehre und Vermittlung, die Bedürfnisse von Menschen unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit, religiöser Tradition, sozialer Klasse, geistiger und körperlicher Fähigkeiten, Sprache und Regionalität zu reflektieren. Entsprechend den Aufgaben des VWI ist Wachsamkeit gegenüber Antisemitismus, Rassismus und jeglicher Formen der Diskriminierung ein wichtiges ethisches Prinzip der Alltagskommunikation.

Zur Gewährleistung dieser Mission bekennt sich das VWI zu einem umfangreichen Gender Equality Plan, der ab jetzt hier nachzulesen ist.

Nachruf: Hella Pick (1929–2024)

„1939: Ein Flüchtlingskind im Kindertransport, gekennzeichnet als ,Feindlicher Ausländer'. 2000. Verleihung des ,Order of the British Empire'. 2018: Ein Ehrendoktorat der Universität von Sussex und anschließend das Erlangen einer neuen Identität und deren ewige Verankerung durch die Teilnahme in der BBC-Sendung Desert Island Discs. Das sind die Ecksteine eines bewegten Lebens und einer langen Karriere, die weiblichen Journalisten hoffentlich zum Vorbild gereicht. Was für eine Reise!“ (Hella Pick, Unsichtbare Mauern, S. 425)

„1939: Ein Flüchtlingskind im Kindertransport, gekennzeichnet als ,Feindlicher Ausländer'. 2000. Verleihung des ,Order of the British Empire'. 2018: Ein Ehrendoktorat der Universität von Sussex und anschließend das Erlangen einer neuen Identität und deren ewige Verankerung durch die Teilnahme in der BBC-Sendung Desert Island Discs. Das sind die Ecksteine eines bewegten Lebens und einer langen Karriere, die weiblichen Journalisten hoffentlich zum Vorbild gereicht. Was für eine Reise!“ (Hella Pick, Unsichtbare Mauern, S. 425)

Hella Pick verstarb in der Nacht auf den 4. April im Alter von 94 Jahren in London. Als Auslandskorrespondentin des Guardian berichtete sie über Wendepunkte in der Geschichte des 20. Jahrhunderts – vom Ende der britischen Kolonialherrschaft in Westafrika, über Höhepunkte der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und die Studentenproteste in Paris 1968 bis hin zum Ende des Kalten Krieges. Ihre Memoiren lesen sich wie ein Who is Who des 20. Jahrhunderts und geben Einblicke in den Kampf um Anerkennung als Journalistin in einem männlich dominierten Arbeitsfeld.

Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) trauert um die Journalistin, Wiesenthal-Biografin, Zeitzeugin und Mahnerin gegen das Vergessen. Wir erinnern uns an Hella Picks Besuche, zuletzt im November 2022, als sie ihre Autobiografie Invisible Walls. A Journalist in Search of Her Life (auf Deutsch: Unsichtbare Mauern, mit dem sprechenden Untertitel Die abenteuerliche Reise einer der größten politischen Journalistinnen zu den Gipfeln und Abgründen der Zeitgeschichte) vorstellte.

Was für eine Reise!

Foto: © VWI

EHRI-Workshop und Mikroarchive in Österreich

Unter dem Titel “EHRI und Mikroarchive in Österreich“ fand am 4. März 2024 ein ganztägiger Workshop am Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) statt. Das Institut präsentierte hier das Vorhaben von #EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), die Unterstützung für Mikroarchive zu verbessern und lud hierfür österreichische Mikroarchivinhaber:innen sowie Expert:innen ein, um Möglichkeiten und Herausforderungen einer Zusammenarbeit zu diskutieren. Die Mikroarchivinhaber:innen haben mit dem VWI-EHRI-Team ihre Wünsche und Anforderungen geteilt, mit denen eine weitere Zusammenarbeit zustande kommen kann.

Unter dem Titel “EHRI und Mikroarchive in Österreich“ fand am 4. März 2024 ein ganztägiger Workshop am Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) statt. Das Institut präsentierte hier das Vorhaben von #EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), die Unterstützung für Mikroarchive zu verbessern und lud hierfür österreichische Mikroarchivinhaber:innen sowie Expert:innen ein, um Möglichkeiten und Herausforderungen einer Zusammenarbeit zu diskutieren. Die Mikroarchivinhaber:innen haben mit dem VWI-EHRI-Team ihre Wünsche und Anforderungen geteilt, mit denen eine weitere Zusammenarbeit zustande kommen kann.

Stellungnahme des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien (VWI) zum aktuell weltweit ansteigenden Antisemitismus

Das VWI verurteilt den starken Anstieg antisemitischer Vorfälle von verbaler und physischer Gewalt sowie der weltweiten Bedrohung von Jüdinnen und Juden nach den terroristischen Angriffen der Hamas auf israelische Wohngebiete am 7. Oktober 2023. In der Nacht auf den 1. November 2023 wurde die Zeremonienhalle im jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs in Brand gesteckt.

New EHRI Podcast: A Sunflower for Simon Wiesenthal

The first episode of the second season of the EHRI Podcast "For the Living and the Dead. Traces of the Holocaust“ has just launched. This episode is called "A Sunflower for Simon". Katharina Freise talks to VWI's Marianne Windsperger and Kinga Frojimovics about Simon Wiesenthal’s sunflowers, real ones, or artificial and made from paper or any other material. In 1969, Holocaust survivor and author Simon Wiesenthal wrote The Sunflower. On the Possibilities and Limits of Forgiveness. In this book, he recounted his experience with a mortally wounded Nazi soldier during World War II, and then asked prominent figures from politics, science and theology the question about what they would do under the circumstance.

The first episode of the second season of the EHRI Podcast "For the Living and the Dead. Traces of the Holocaust“ has just launched. This episode is called "A Sunflower for Simon". Katharina Freise talks to VWI's Marianne Windsperger and Kinga Frojimovics about Simon Wiesenthal’s sunflowers, real ones, or artificial and made from paper or any other material. In 1969, Holocaust survivor and author Simon Wiesenthal wrote The Sunflower. On the Possibilities and Limits of Forgiveness. In this book, he recounted his experience with a mortally wounded Nazi soldier during World War II, and then asked prominent figures from politics, science and theology the question about what they would do under the circumstance.

The “Sunflower” in the title referred to Wiesenthal's observation of a German military cemetery, where he saw a sunflower on each grave, while he was imprisoned in the Janowska concentration camp near Lviv and feared for his own body to end up in an unmarked mass grave.

The book touched many people, some of whom then expressed their emotions by sending sunflowers, real or crafted, to Wiesenthal’s office.

Listen to the episode on Buzzsprout, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts or on the webpage: https://www.ehri-project.eu/podcast-episode-sunflower-simon.

Was geschah in der Ankerbrotfabrik während der NS-Zeit? Ein Inselmilieu-Podcast

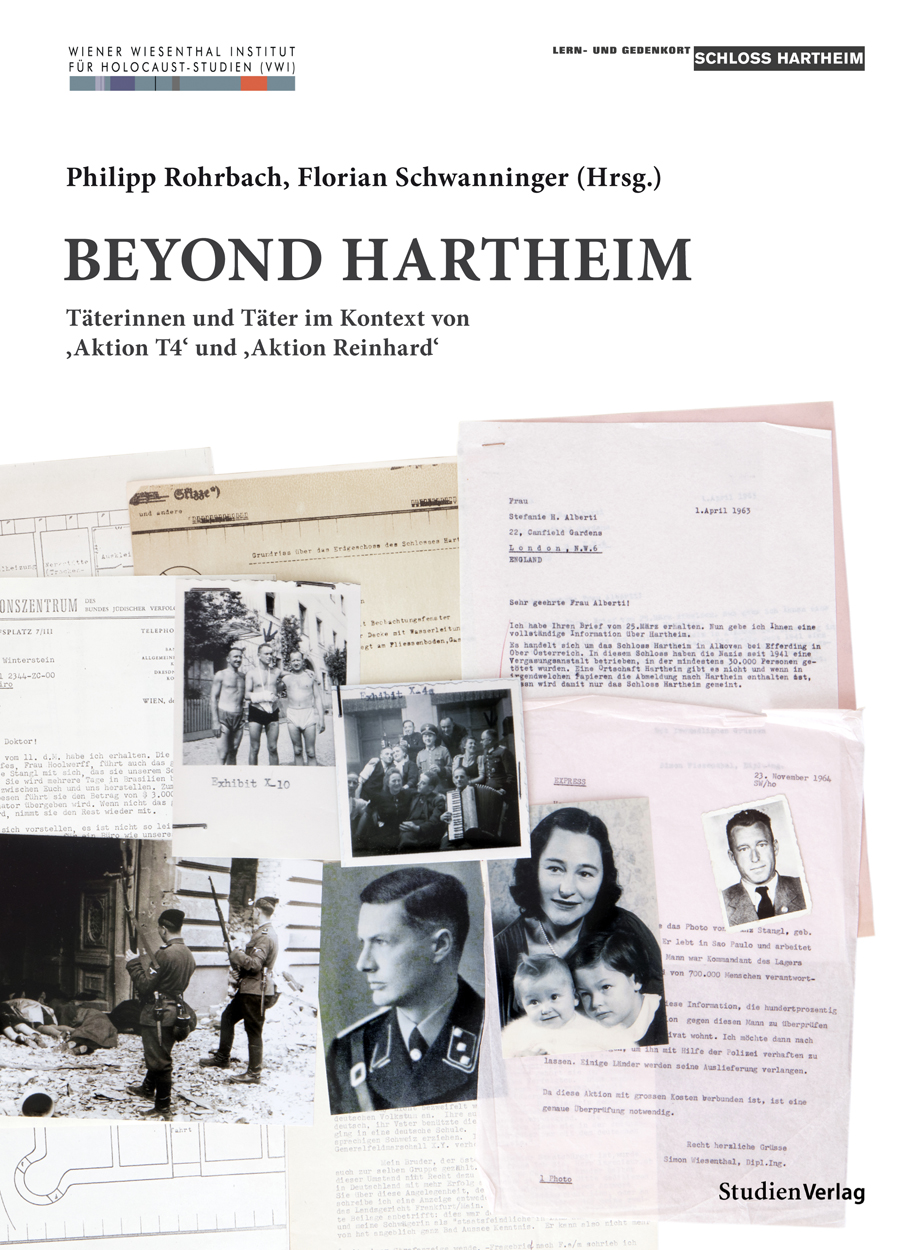

Inselmileu Reportage hat einen zweiteiligen Podcast über die Ankerbrotfabrik während der NS-Zeit produziert. Teil eins der Doppelfolge befasst sich mit der Arisierung und dem späteren Umgang des Unternehmens mit der NS-Geschichte bzw. deren Ausblendung. Die zweite Folge – für die der wissenschaftliche Mitarbeiter des VWI Philipp Rohrbach sowie Direktor Jochen Böhler interviewt wurden – widmet sich den Verstrickungen der Vorfahren vieler Österreicher:innen in die Verbrechen der NS-Zeit sowie ungarisch-jüdischer Zwangsarbeit in der Ankerbrotfabrik, die bis heute wenig thematisiert wurde. Die Inhalte des Gesprächs basieren unter anderem auf den Recherchen folgender VWI-Projekte zu ungarisch-jüdischer Zwangsarbeit 1944/45:

Inselmileu Reportage hat einen zweiteiligen Podcast über die Ankerbrotfabrik während der NS-Zeit produziert. Teil eins der Doppelfolge befasst sich mit der Arisierung und dem späteren Umgang des Unternehmens mit der NS-Geschichte bzw. deren Ausblendung. Die zweite Folge – für die der wissenschaftliche Mitarbeiter des VWI Philipp Rohrbach sowie Direktor Jochen Böhler interviewt wurden – widmet sich den Verstrickungen der Vorfahren vieler Österreicher:innen in die Verbrechen der NS-Zeit sowie ungarisch-jüdischer Zwangsarbeit in der Ankerbrotfabrik, die bis heute wenig thematisiert wurde. Die Inhalte des Gesprächs basieren unter anderem auf den Recherchen folgender VWI-Projekte zu ungarisch-jüdischer Zwangsarbeit 1944/45:

Ungarisch-jüdische Zwangsarbeit in Wien 1944/45

Projektbeschreibung

Kinga Frojimovics and Éva Kovács: Jews in a ‘Judenrein’ City: Hungarian Jewish Slave Laborers in Vienna (1944–1945)

Anzuhören auf: Spotify, Apple Podcasts oder auf der offiziellen Website.

Now online: Wiesenthal in Linz - A Virtual Exhibition

We are happy to announce the publication of our newest project: Wiesenthal in Linz - A Virtual Exhibition. The online exhibition presents the so-called “Linz documents” - a set of documents that form the basis of the Jewish Documentation Centre's (JDC) archival collection. Like many other Holocaust-related Jewish collections after WWII, the documents are highly dispersed: While the majority of the DP camp files are held by the Yad Vashem Archives in Jerusalem, the six folders Simon Wiesenthal brought to Vienna himself are located in the archives of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI). Other relevant documents can be found in the archives of the Jewish communities in Linz and Vienna, in the DP camp collection of the YIVO Institute in New York, and in the archives of “The Joint”.

Wiesenthal in Linz - A Virtual Exhibition is the result of a three-year project of the VWI funded by the Claims Conference. The goal was to start reconnecting, at least virtually, this closely related collection of documents from Simon Wiesenthal’s time in Linz and to provide a single place to find information on the history and characteristics of the material for researchers.